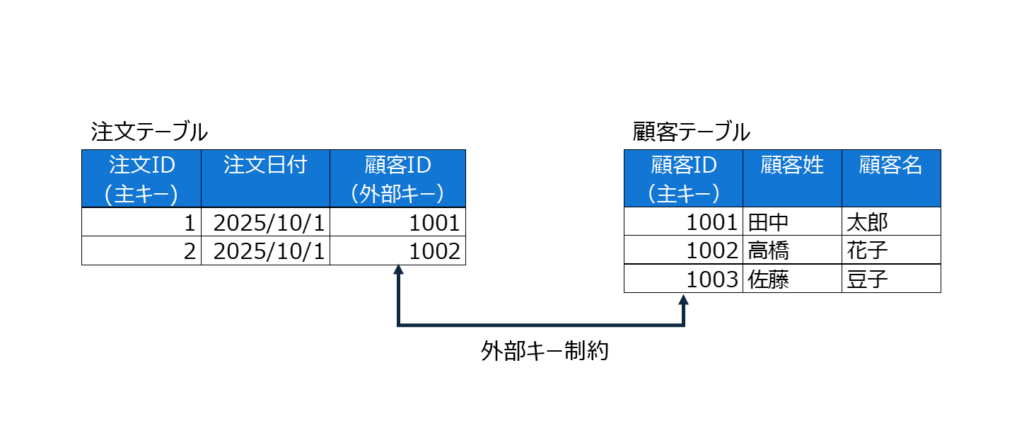

外部キー制約(Foreign Key Constraint)は、

子テーブルのデータが必ず親テーブルに存在することを保証する仕組みです。

例えば「注文テーブル」と「顧客テーブル」の場合、

存在しない顧客IDを持つ注文が登録されないように制約を設けることができます。

この制約があることで、データの整合性が自動的に保たれます。

では、この制約を設計時に入れるべきかどうか、次で考えてみましょう。

設計時に外部キー制約を付けるべき理由

設計時に外部キー制約を付けるべき理由は大きく3つあります。

理由1:データ整合性をDBレベルで保証できる

アプリケーション側のチェックに頼らず、

DBが一貫性を自動的に担保してくれるのが最大の利点です。

これにより、バグやヒューマンエラーで不整合データが入るリスクを減らせます。

理由2:保守性・信頼性の向上

長期運用の中でアプリが増えても、DBレベルの制約が守られていれば

どのシステムからアクセスしても整合性が崩れない状態を維持できます。

理由3:設計意図の明示

ER図やスキーマ定義上で「この2つは親子関係がある」と明示されるため、

後から参画するメンバーにも関係性が伝わりやすくなります。

結論:業務システム・会計系・顧客管理系など、

データ整合性が最優先の領域では設計時に外部キー制約を付けるべきです。

外部キー制約を付けない方が良いケース

一方で、実務では外部キー制約をあえて付けない判断も存在します。

理由1:大量データでパフォーマンスが低下する

外部キー制約があると、INSERT・UPDATE・DELETEのたびに

親テーブルの存在確認が走るため、大規模トランザクションで遅延することがあります。

理由2:外部システム連携やデータレイク型構造では制約が邪魔になる

ETL(データ取込)やレプリケーションで

一時的に整合性が崩れる状況を許容する場合、外部キー制約があると処理が止まってしまいます。

理由3:アプリケーション側で整合性を保証する設計の場合

マイクロサービス構成など、

「各サービスが独立したDBを持ち、整合性をアプリ層で担保する」場合は、

外部キー制約を設けない方が柔軟です。

実務で迷ったときの判断基準

では、どんな基準で判断すればよいのでしょうか。

以下の表に整理しました。

| 観点 | 外部キーを付けるべき | 外部キーを付けない方が良い |

|---|---|---|

| データ整合性の重要度 | 高い(会計・顧客・在庫など) | 低い(ログ・分析系など) |

| データ件数・更新頻度 | 少~中規模 | 大量・リアルタイム処理 |

| システム構成 | 単一DB | 分散・マイクロサービス |

| 運用方針 | 厳格な品質管理 | 柔軟性・速度優先 |

判断のコツ

- データ整合性を失うと業務に影響が出る場合 → 外部キーを付ける。

- 性能・柔軟性を優先し、整合性は別で保証する設計 → 外す。

まとめ:外部キー制約は「守り」と「柔軟性」のバランスが鍵

外部キー制約は、システムの信頼性を守る“安全装置”ですが、

同時に柔軟性や性能に影響する“重り”にもなり得ます。

- 安定性・信頼性重視 → 設計時に外部キーを付ける

- パフォーマンス・連携重視 → アプリで整合性を管理する

最終的には、「誰が」「どの層で」整合性を担保するかを明確にし、

チーム全体で統一した設計方針を持つことが重要です。

DB関連おすすめ書籍

基礎から実務レベルまで体系的に学べる“DBエンジニア必携の2冊”として特におすすめです。

コメント